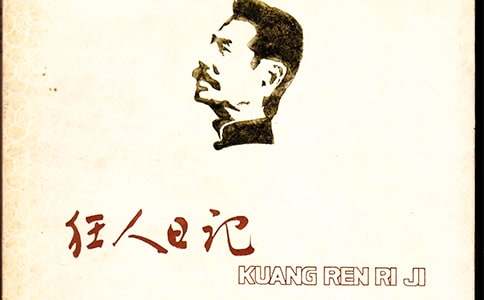

【精】《狂人日記》讀后感

不知不覺中一天又要結束了,相信大家都有不少體會吧,想必是時候寫一篇日記了。可是怎樣寫日記才能出彩呢?以下是小編精心整理的《狂人日記》讀后感,僅供參考,歡迎大家閱讀。

《狂人日記》讀后感1

魯迅的話題講地話,恐怕三天三夜也說不完。因為魯迅是如此的獨特、如此的博大。

單單就以他的文學作品而論,也要說上老半天。我看過他的狂人日記。魯迅他運用了日記和精神病人內心的獨白方式把他想所表達的資料發揮地淋漓盡致。那時候的人們生活在水生火熱之中,而魯迅為了我們中華民族的存亡,在這生死悠關的時刻,他拋棄了學醫的夢想,拋棄了封建社會的思想主義,踏上了革命的道路,朝著文學殿堂為他展開的大門前進,用手中的筆跟敵人做戰斗,用手中的筆挽救中華民族的靈魂,讓人們明白祖國的榮辱興衰。魯迅他是一個作家,也同時是一個偉大的革命家。他用他手中的筆描繪著屬于他自我的藍天,他就在這片藍天中盡情地展翅高飛,寫作則是最適合他的“翅膀”。

而他為了能夠飛的更高更遠,就拼命地讓自我的翅膀變得更加完美,更加無懈可摧。也正是因為這樣,才讓世人能夠大飽眼福,欣賞到更多更好的作品。

除了《阿Q正傳》,《狂人日記》就是魯迅最出名的小說了。這片短短的小說在今日被定為向舊社會、舊禮教挑戰的“戰書”。與此同時,也成為了我們每一個中國人的必修課、必讀物。《狂人日記》“吃人普遍”這個“事實”在后邊屢屢出現,構成這篇文章的主題。趙貴翁、街上的人、打孩子的女人、兩個醫生、狼子村的佃戶,甚至自我的親哥哥、親娘也都吃人。最終,連“我”也未必沒有吃過人。整篇文章連接緊密、層層深入是一篇十分具有吸引力的文章。

我想魯迅先生已經找到了一片更加寬廣的天空。

《狂人日記》讀后感2

翻開《狂人日記》,首先進入我的視野的是“狂人臆想的世界”。在這個狂人臆想的世界里有這樣一句話:“狂人發病,旁人側目,家人延醫救治,狂人復原。”大家是否覺得魯迅真的將我們帶入了狂人的世界?

本書的序中有這樣的一段話:“某君昆仲,今隱其名,皆余昔日在中學時良友;分隔多年,消息漸闕。日前偶聞其一大病;適歸故鄉,迂道往訪,則僅晤一人,言病者其弟也。勞君遠道來視,然已早愈,赴某地候補矣。持歸閱一過,知所患蓋“狂”之類。語頗錯雜無倫次,又多荒。唐之言……”

站在我們正常人的角度,或許我們就可以合理地解釋狂人眼中他人對其的“行為”了。在我的深刻記憶里,有這樣幾個令人心寒、膽顫的情節:“今天全沒月光,我知道不妙。當我看完了這樣的情節,說實話,內心的承重有些讓我無法負擔。這樣的一個狂人,“狂”到不相信社會,不相信親人,甚至不相信有人性的存在,這是怎樣的一種生活背景所造就的悲劇?!

而令我真正深思的,正是絕望當中狂人吶喊、,發出“救救孩子……”的絕望之音。而真正絕望的是不是魯迅呢?我無從結論。但那末尾長長的省略號有意味著什么?或許,這絕望之音是徒勞的,它儼然如將封閉在無法打破的鐵屋子里的將死之人喚醒,使他們感到無法解脫的痛苦。

是的,威脅人類世界的絕非地球火山噴發,地殼開裂般的轟烈的自然災害,而是像核武器般有威力,像SARS般傳播快,像地球污染般范圍廣的精神毒害。

站在新的光明的世紀上的我們,更應該像魯迅先生一樣做一位勇士,手拉手,肩并肩,建起防護世界人精神的“大氣層”!

《狂人日記》讀后感3

《狂人日記》是中國現代文學史上的第一篇白話文小說,作者是魯迅,原名周樹人,收錄于《吶喊》。

這篇短篇小說塑造了一個狂人的形象。狂人他滿口胡言、神經過敏、多疑焦慮、錯亂偏執等表現了他患有嚴重的精神病,“狂”由此而來。可我們又可以看到,他也不狂,他能對封建社會清醒地認識和批判。他的狂與不狂,造就了他能在這“風雨如磐”的黑暗社會中,敢于向傳統和世俗挑戰,堅決地反抗舊社會。

“我橫豎睡不著,仔細看了半夜,才從字縫里看出字來,滿本都寫著兩個字‘吃人!’”這是狂人,也是魯迅對封建社會本質的發現。它教人“吃人”,卻又寫滿了“仁義道德”,狂人看透了他們的猥瑣和虛偽:“又想吃人,又是鬼鬼祟祟,想法子遮掩,不敢直接下手”,吃人時則是“話中全是毒,筆中全是刀”,“獅子似的兇心,兔子的怯弱,狐貍的狡猾”。然而這卻代代相傳:“但是小孩子呢?那時候,他們還沒有出世,何以今天也睜著怪眼睛,似乎怕我,似乎想害我。這真叫我怕,叫我納罕且傷心。我明白了。這是他們老子娘教的!”

處于社會底層的人,想吃人,卻又怕被人吃。他們不但不起來反抗吃人的人,反而一有機會還要跟著吃人的人一起吃人,薈薈眾生的愚昧麻木、渾渾噩噩和良知的泯滅,令人驚訝,令人痛心,令人扼腕。

狂人的不滿和不解讓他堅定地反抗著封建,但一個人的力量畢竟太小,于是在最后他發出了“救救孩子……”的吶喊,這撕心裂肺的呼喊聲不只是狂人的,也不只是魯迅的,是全社會的!

《狂人日記》讀后感4

我高度贊揚魯迅,在很大程度上,我性格的形成與魯迅有著密切的關系。我啟蒙時期讀的書都是魯迅的,當然環境因素仍然是一個很大的因素。

可是我當時都是帶著魯迅的書去吃飯的,吃飯的時候,還是不看書好。我現在已經失去了當初的那一份快樂,取而代之的是一種惆悵,一種自我解嘲、忘不了的惆悵。我該不該轉過身來責備魯迅寫的作品?當然不,我終究還是我,魯迅終究還是魯迅。

《狂人日記》是魯迅先生的第一部白話小說,在中國文學史上占有非常重要的地位。我看過很多很多次了。在這個時候的我,真的很難說出自己的感受。

狂人真的狂嗎?當然沒有,但他不狂嗎?不狂的話又怎么說這些話?事實上,在很大程度上,魯迅扮演的就是這樣一個狂人的角色。狂人是清醒的,魯迅也是清醒的。但是,他們卻極度孤獨,從一開始的暗室理論,到后來難以抑制的吶喊。

魯迅走了很長的路,不僅在他自己的思想中,還在中國文化的發展中。當然,我們還需要不斷提煉出一些深層次的文化核心。

其實,狂人形象產生的根源在于一種文化的內在升華,同時,大家所理解的是一種極其深刻的壓抑。

我們不需要詳細討論在那種情況下,一個狂人是什么樣子的,也許我們可以把它應用到現實中。如果一個人的思想落后于或超前于這個時代,其實都是痛苦的。

當然,痛苦是一方面的,另一方面會被時代當成狂人,但是,時間會證明一切。

《狂人日記》讀后感5

魯迅的話題講地話,恐怕三天三夜也說不完。因為魯迅是如此的獨特、如此的博大。

單單就以他的文學作品而論,也要說上老半天。我看過他的狂人日記。魯迅他運用了日記和精神病人內心的獨白方式把他想所表達的內容發揮地淋漓盡致。那時候的人們生活在水生火熱之中,而魯迅為了我們中華民族的存亡,在這生死悠關的時刻,他拋棄了學醫的夢想,拋棄了封建社會的思想主義,踏上了革命的道路,朝著文學殿堂為他展開的大門前進,用手中的筆跟敵人做戰斗,用手中的筆挽救中華民族的靈魂,讓人們知道祖國的榮辱興衰。魯迅他是一個作家,也同時是一個偉大的革命家。他用他手中的筆描繪著屬于他自己的藍天,他就在這片藍天中盡情地展翅高飛,寫作則是最適合他的“翅膀”。

而他為了可以飛的更高更遠,就拼命地讓自己的翅膀變得更加完美,更加無懈可摧。也正是因為這樣,才讓世人可以大飽眼福,欣賞到更多更好的作品。

除了《阿Q正傳》,《狂人日記》就是魯迅最出名的小說了。這片短短的小說在今天被定為向舊社會、舊禮教挑戰的“戰書”。與此同時,也成為了我們每一個中國人的必修課、必讀物。《狂人日記》“吃人普遍”這個“事實”在后邊屢屢出現,構成這篇文章的主題。趙貴翁、街上的人、打孩子的女人、兩個醫生、狼子村的佃戶,甚至自己的親哥哥、親娘也都吃人。最后,連“我”也未必沒有吃過人。整篇文章連接緊密、層層深入是一篇非常具有吸引力的文章。

我想魯迅先生已經找到了一片更加寬廣的天空。

《狂人日記》讀后感6

《狂人日記》就是一把解剖刀,通過解剖自己而剖析了舊社會的人們的精神危機和國民性格。——題記

一看到是魯迅先生所著的書,便迫不及待地翻開閱讀,沒想到書中竟全是令人毛骨悚然的字眼兒——“吃人”!

看完之后細細品味,我發現了比吃人更可怕的事,那就是“禮教吃人”,所謂“禮教吃人”指的是封建統治者剝削并壓迫勞動人民的利益。

狂人日記中,除了主人公“狂人”其他所有人都吃了人,或是因為忠君,或是因為饑荒,或是因為孝道,或是因為憎惡,或是為了報仇,又或是為了懲惡,就連狂人自己都不確定自己是否吃過人。

而“狂人”的由來也并非因為他“發狂”了,而是因為它不同于大眾“普遍吃人”,有了超前的思想,故被那些平庸的人當做“狂人”。書中每一個人都小心、猜疑、殘殺,成為一種難以扼制的惡性循環。狂人還從每頁的“仁義道德”中看出“吃人”二字,更表明了那些統治者頂著仁義道德的名號來吃人,“吃掉”人民的利益。

每個人的心靈都被玷污。因此作者在篇尾寫道:沒吃過人的孩子,或者還有?救救孩子......孩子的心靈是純潔又美好的,“狂人”只希望孩子們能不沾染上塵世的灰土,不延續“吃人”的習慣。

“吃人”者本無錯,可恨的是黑暗的舊中國。封建舊社會就像一顆毒瘤,腐蝕了當時的廣大民眾。因此,我也萬分慶幸我生活在的是一個國泰民安的時代。

讀完此書,我不由敬佩起魯迅先生及眾多愛國人士。他們頂著被吃的風險,用自己的方式盡最大的努力,對抗世上所有的殘暴和不公,喚醒人們心中的民族靈魂!

《狂人日記》讀后感7

讀了《徐悲鴻學畫的故事》這篇文章以后,我深深地感受到了徐悲鴻的愛國情懷。讓我想起了鄧小平爺爺說地話:我是人民的兒子,我深情地愛著我的祖國和人民。徐悲鴻也是這樣,他用自己的努力,也為中國爭了一口氣。文章主要寫了徐悲鴻在外國留學的時候,遇到了一個外國學生侮辱中國,徐悲鴻十分生氣就與他比賽,看誰無能經過他的努力,他成為了著名的畫家,為中國爭了氣。徐悲鴻的愛國精神體現在他的努力上,他每次去臨摹名畫,都是帶著一塊干面包和一壺水去的,一去就到閉館時間才回來。自從國家被侮辱的那一刻起,他就下定決心為祖國爭氣,讓我感受到了他的好品質。最終,在他的努力下,他完成了目標,給祖國爭了光。這位偉大的愛國人物使我又想起了奧運冠軍劉翔,他也是一位愛國的人物,在他受傷的情況下,還堅持跑步。在奧運會上,劉翔扭傷了腳,但他并沒有放棄比賽,而是堅持地向前沖。即使他跌倒了,他也會用自己的那最后的力氣爬起來,因為在他的行蹤還有一個信念:我要為國爭光。只要有這個信念在劉翔的心中,他就一定會爬起來的。他最終也是經過努力,得到了冠軍,不僅自己爭了光,也為祖國爭了氣。魯迅先生說過:“惟有命魂是值得寶貴的,惟有他發揚起來,中國才有真進步。”徐悲鴻也是這樣,他的愛國精神永遠記在了我的心里。我們也要想他一樣,努力學習,報效祖國。

《狂人日記》讀后感8

今天我讀了魯迅的《狂人日記》,魯迅是我國的大文豪,看的時候起還真擔心讀不懂,打開電腦,我靜靜地讀了起來……。

文章不是特別長,分為好幾篇,一天一篇,跟日記一樣。從“狂人”的日記中,我看到的是一個吃人的社會,一個特別黑暗殘暴的社會。所有的人都想著如何去吃別人,就連自己的親人都不放過,比如文章中的大哥,主人公的妹妹就讓它給吃了,而且父母生病,還要把自己的腿上的肉割掉,蒸熟讓父母吃掉。還有殺了犯人,還有生病的人,用饅頭蘸血舐。還有每天都是驚險的一天,都有人惦記著要吃你,描寫出了一個可怕無情的人吃人的社會,黑暗恐怖讓人害怕的一群人,讀來讓人膽戰心驚。這不就跟當時的情況相同嗎,你不吃別人,別人就要來吃你!

主人公“狂人”到底是真狂還是假狂?狂人的“狂”,一方面是由于他所具有的精神病人的某些特征,更重要的一方面卻是他對傳統和世俗的反抗;狂人的“不狂”,則在于他“超前”的思想認識是符合歷史發展趨勢的,并且被歷史所證明是正確的,只是他說出了當時的人們不敢說或者是還沒有說出的駭人聽聞的話罷了。

最后,魯迅還感嘆地說道:沒有吃過人的孩子,或者還有?救救孩子……這其實是在文章中的結尾說了一個含義超深的句子,以此來喚醒國人反抗當時黑暗社會的意識!

《狂人日記》讀后感9

魯迅的話題講地話,恐怕三天三夜也說不完。因為魯迅是如此的獨特、如此的博大。

單單就以魯迅的文學作品而論,也要說上老半天。我看過魯迅的狂人日記。魯迅他運用了日記和精神病人內心的獨白方式把他想所表達的內容發揮地淋漓盡致。那時候的人們生活在水生火熱之中,而魯迅為了我們中華民族的存亡,在這生死悠關的時刻,魯迅拋棄了學醫的夢想,拋棄了封建社會的思想主義,踏上了革命的道路,朝著文學殿堂為他展開的大門前進,用手中的筆跟敵人做戰斗,用手中的筆挽救中華民族的靈魂,讓人們知道祖國的榮辱興衰。魯迅他是一個作家,也同時是一個偉大的革命家。魯迅用他手中的筆描繪著屬于魯迅自己的藍天,魯迅就在這片藍天中盡情地展翅高飛,寫作則是最適合他的“翅膀”。

而魯迅為了可以飛的更高更遠,就拼命地讓自己的翅膀變得更加完美,更加無懈可摧。也正是因為這樣,才讓世人可以大飽眼福,欣賞到更多更好的作品。

除了《阿Q正傳》,《狂人日記》就是魯迅最出名的小說了。這片短短的小說在今天被定為向舊社會、舊禮教挑戰的“戰書”。與此同時,也成為了我們每一個中國人的必修課、必讀物。《狂人日記》“吃人普遍”這個“事實”在后邊屢屢出現,構成這篇文章的主題。趙貴翁、街上的'人、打孩子的女人、兩個醫生、狼子村的佃戶,甚至自己的親哥哥、親娘也都吃人。最后,連“我”也未必沒有吃過人。整篇文章連接緊密、層層深入是一篇非常具有吸引力的文章。

我想魯迅先生已經找到了一片更加寬廣的天空。

《狂人日記》讀后感10

又一次細讀《狂人日記》,再一次被魯迅先生犀利的文筆抨擊黑暗的社會與憂思、呼吁的愛國思想,所震撼!

魯迅生活在巨變前夕的中國,可謂風云激蕩,當時的華文文壇也算波瀾壯闊。先生是冷靜置身文壇的狂人,是文壇上一筆濃墨重彩、彪炳史冊的財富!文壇沉寂了太久,需要有人觸醒那松弛的神經。順應時代變遷,《狂人日記》誕生了。先生抨擊了當時吃人的社會現實。他巧妙借助我這一角色,描繪了人性的丑惡與世界的殘缺。說實話,這篇文章的色彩過于晦暗,但這晦暗中分明灼射著亮光,透露著激蕩與高昂!吃人!真的是吃人嗎?這顯然不是先生的直接目的,先生眼中的吃人只不過是在社會現實的無情壓迫和吞噬下,人性一點點地泯滅。或許在茫茫夜幕下,先生一人獨立于窗前,望著窗外被流水般月光籠罩的夜獨自嘆息。吃人的人的兄弟,天下誰不為兄弟?所以先生揭露的顯然不只一人,而是整個民族。食人的民族,何時能清醒?先生以灰冷的一面,向塵世發泄著憤懣。然而,黑暗是如此的深廣,吞噬了一切,只有先生那熾熱和焦灼的心在跳動著,熠熠發光!魯迅先生無奈地說:然而我雖然自有無端的悲哀,卻也并不憤懣,因為這經驗使我反省,看見自己了:就是我決不是一個振臂一呼應者云集的英雄。先生絕望了嗎?沒有!絕望之為虛妄,正如希望相同,在先生看來,絕望是虛妄的,以希望的目光看待事物,則不會陷入虛妄的泥潭之中。在絕望的背景下,需要以一種冷靜的心態來面對虛幻的事物,從而在須臾的間隙尋找新生的希望。這好似一種悖論,但先生卻能領悟其中的真諦,或許這只是我片面的理解。

《狂人日記》讀后感11

我認為狂人實際上是一個敢于向傳統挑戰的已經覺醒的知識分子形象,一個敢于向現實的世俗社會挑戰的清醒的反封建的民主主義者的象征形象。狂人是個恐懼、多疑、知覺障礙和邏輯思維不健全等特征的“迫害妄想型”精神病患者。作品的主旨卻并不是要表現他所受到的精神迫害,更不是一篇精神病人的紀實文章,而是要借狂人之口來揭示封建禮教吃人的本質。狂人的形象具有“狂”與“不狂”的雙重性。狂人的“狂”,一方面在于他具有的精神病人的特征,一方面也在于他對傳統和世俗的反抗;而狂人的“不狂”,則在于他“超前”的思想認識,說出了當時人們不敢說或根本還沒有想到的話。

就像歷史上凡是反抗傳統、反抗社會現存秩序的人都無一例外地被稱為“瘋子”一樣,狂人的思維和語言是離經叛道的,但他的觀察和結論卻是深刻的。文章雖然是一篇狂人的日記,卻始終圍繞著中國幾千年歷史中不斷發生的吃人現象展開,用意就是告訴大家,在寫滿“仁義道德”的歷史中,其實滿本都只寫著兩個字:“吃人”!這是魯迅給封建道德下的定義,也是他多年來思考的結果。作品通過主人公狂人的眼睛,觀察了他身邊的人:“他們——也有給知縣打過枷的,也有給紳士掌過嘴的,也有給衙役占了他妻子的,也有老子娘被債主逼死的”,然而,他們不但沒有起來反抗吃人的人,反倒也要跟著吃人。

狂人為此而困惑,作者為此而憤怒:“是歷來如此慣了,不以為非呢?還是喪了良心,明知故犯呢?”在狂人或作者看來,這些人如果不改,最后終會被吃掉的,而未來的希望只能寄托在那些“或者還有”的“沒有吃過人的孩子”身上,因此,他發出了“救救孩子……”的呼聲。

《狂人日記》讀后感12

“吃人的人是我哥哥,我是吃人的人的兄弟,即使我被吃了,可依然是吃人的人的兄弟。”今天,我又品味著這令人深思的話語。

此文通篇讀來,總覺些許怪,是除語言外說不出的怪。若非語文老師言:“狂人,即瘋子”,現今我仍予狂人以諸多奇怪可笑之解釋。全文從一個瘋子的角度下筆,自是不同尋常,其實文中之我并非狂人,乃他人灌此名予我以便“吃”我。通篇“吃人”,似原始,如童話,更具虛幻之感。所述之世,若到處充滿假、惡、丑,無絲毫真、善、美。“我”兄欲“吃我”,見當世親人間之殘忍無情。然“我”勸兄之言語,竟非出于狂人之口,確是一有先見、良知、正義感之人言之。“我”之遭遇、思想,正是先生之遭遇、思想,故先生定欲借此文以告世人。

看終句,“沒吃過人的孩子們,或有,救救孩子。”孩子之心靈純潔美好,沒被世俗所污,故先生寄一切希望于孩子,此乃對未來之美好向往。,少不同那時之失望痛心。今非非人間,先生定竭力善之。先生之精神,乃國之精神,若不被后世繼承發揚,奈何?先生雖已去,但諸多事吾輩亦可做,雖不及先生,實可做。先生為國獻之甚多,吾輩竭力還先生一“風清氣正國貌新”又如何?此舉更為國矣!

魯迅之前,無一魯迅,希望魯迅之后,無數魯迅!

《狂人日記》讀后感13

《狂人日記》是中國現代文學史上第一篇真正的現代白話小說。令人驚異的是,這部中國現代小說史上具有開山意義的作品,已經顯示出極其成熟的特色,使后來的許多研究者為之傾倒,究其原因,除了魯迅深厚的文學素養外,我們也無法不嘆服于先生的天才。

單單就以他的文學作品而論,也要說上老半天。我看過他的狂人日記。魯迅他運用了日記和精神病人內心的獨白方式把他想所表達的內容發揮地淋漓盡致。那時候的人們生活在水生火熱之中,而魯迅為了我們中華民族的存亡,在這生死悠關的時刻,他拋棄了學醫的夢想,拋棄了封建社會的思想主義,踏上了革命的道路,朝著文學殿堂為他展開的大門前進,用手中的筆跟敵人做戰斗,用手中的筆挽救中華民族的靈魂,讓人們知道祖國的榮辱興衰。魯迅他是一個作家,也同時是一個偉大的革命家。他用他手中的筆描繪著屬于他自己的藍天,他就在這片藍天中盡情地展翅高飛,寫作則是最適合他的“翅膀”。

《狂人日記》的獨創性主要表現在大膽采用寫實與象征相調和的方法。象征和理想的緊密交融,象征又做到含蓄和明朗的和諧統一,也是<狂人日記>的突出特點。小說充滿深切的哲理意味,使心理刻畫具有凝重深沉的格詞。對魯迅自身的靈魂袒露和潛意識的表白,也是值得人們深深品味的一個特點。《狂人日記》采用日記體,各個章節互相區別又互相聯系,形成一個完美無缺的整體。從藝術風格的角度而言,《狂人日記》樹立了時代性和民族性相統一的楷模。

《狂人日記》讀后感14

初讀《狂人日記》,認為這篇小說毫無邏輯,可漸漸地,漸漸地,便讀懂了魯迅先生在小說中所要表達的情感。

《狂人日記》以日記形式記述了“我”在這個人吃人的社會中逐漸走向絕望。真實逼真的言語,沒有任何多余的修飾,用平白的語言向讀者展示一個沒有人性,人吃人的社會。在這個社會中,人心惶惶,大家都恐慌哪一天自己會成為餐桌上的佳肴;在這個社會中,人們思想麻木,盲目地隨波逐流,不分是非黑白,與黑暗同流合污,沒有人站出來拯救世人,哪怕是一句吶喊……

“狂人”的第一則日記就吸引了我。雖然只是平凡普通的五句話。但這平凡與普通,卻又與眾不同,平凡得出奇,普通得入勝。

魯迅意識到了制度的可怕,人與人之間已經沒有了真正的仁義道德,只是猜測,提防,殘殺,成為一種難以扼制的惡性循環。因此,魯迅在絕望中以狂人的口吻吶喊“救救孩子……”的絕望之音。

也許《狂人日記》真正令人感到震撼,驚悚的不是魯迅先生對“吃人”的洞察,甚至不是小說結尾“救救孩子”的吶喊,而是狂人無比震驚的“我也吃過人”的發現,那是一種關于自身罪過的覺醒。

魯迅用文字去喚醒當時昏庸的人們,反省自身,《狂人日記》這篇富含深刻哲理的短篇小說值得我們去回味,更值得我們去深思。

《狂人日記》讀后感15

“從來如此便對嗎?”《狂人日記》中,那個害了瘋病的狂人抓著個人便問,“這,對么?”“我不同你講這道理,總之,你不該說的,你說便是你錯。”那人臉色鐵青,一時語塞。

土地還是地主家的,衙門換個了名字,堂而皇之的又開張了,里面的老爺們仍就是“青面獠牙的黑鬼”,革命之后,社會似乎是大不一樣了可又好像從來也沒變過。魯迅有些絕望了,但他畢竟不是<茶館>里那位崔久峰先生,他仍想著要在黑暗中斗爭,絕不放棄。他知道他無力改變現狀,所以他將滿腹狂言以日記形式全盤傾出。

“從來如此,便對嗎?”他翻開中國古代兩千年的封建歷史大書,在仁義道德的皮囊里,原來是“吃人”的心。“大哥說易牙食子,母親不反對,孩子惡狠狠的盯著我…”狂人是病了,但正因為這病,他看盡了人性的陰暗面。這正是魯迅絕望的吶喊。他心中憤慨卻無處可宣泄,癲狂之言的背后是默默哭泣的痛苦。

“救救孩子!”狂人在日記的最后寫下這一句聲嘶力竭的吶喊,這四個大字,是他絕望中唯一的希望,他知道他再無力改變幾千年的封建傳承對人性的侵蝕,只有著眼未來,去想象,去相信明日世界的光明與美好。可他一人又能如何?所以他向所有牢籠里的先覺者吶喊,救救孩子,遠離“吃人”的世界。他把對現實的絕望化作了對未來的希望。

魯迅是偉大的,因為他在茫茫黑暗里找到了希望的火把,他不僅照亮了自己心中的迷茫,更吶喊出民族的希望,他的癲狂癡語刺痛人心,在黑暗中點亮了光明的前方。

狂人過后,難見狂人。魯迅之后,可還有魯迅?

【《狂人日記》讀后感】相關文章:

《狂人日記》讀后感 讀狂人日記讀后感09-16

《狂人日記》讀后感03-31

狂人日記的讀后感受03-30

讀后感狂人日記08-02

狂人日記讀后感08-24

《狂人日記》讀后感09-03

《狂人日記》讀后感08-15

狂人日記讀后感09-19

有關《狂人日記》的讀后感03-30

狂人日記讀后感范文01-11