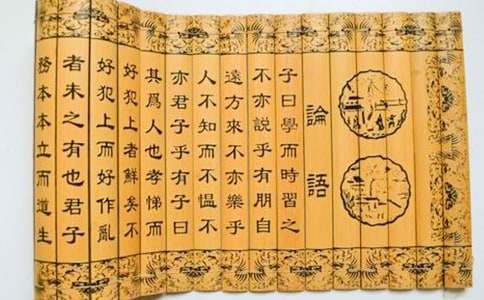

論語克己復禮讀后感

認真讀完一本著作后,相信你一定有很多值得分享的收獲,是時候寫一篇讀后感好好記錄一下了。那么讀后感到底應該怎么寫呢?下面是小編精心整理的論語克己復禮讀后感,希望能夠幫助到大家。

論語克己復禮讀后感 篇1

“克己復禮”是春秋時代的一句格言。原意似乎是:“克制自己的欲望,使言語行動都合于禮。”這種解釋表面看來沒有問題,甚至有些一老生常談的味道。仔細分辨,我們要問:一、欲望一定不好,以致必須克制嗎?二、欲望若是隨人性而有,則人性豈非具有惡的成分?三、禮是外加在人性之上的規范嗎?人的欲望是惡的,只有合于禮的才是善的嗎?

這些問題是無法回避的。像顏淵這樣的第一流學生,在請教孔子什么是“仁”時,孔子的回答居然是“克己復禮為仁”。他接著說:“一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉?”(《顏淵》)我特別感到興趣的是“為仁由己”四字。前面才說“克己”,接著就說“由己”;前面的“己”是不好的欲望,后面的“己”卻又成為善行的主體,這中間如何轉換?

如果按照舊解,“克己復禮為仁”一語,不但無法回答前面所設定的三個問題,而且產生新的困難:以禮為仁之判準。這一點無法呼應孔子的立場:“人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?”(《八佾》)在此,仁是禮樂的根源。當然,仁與禮可以相應,但是當不至于肯定“以禮為仁之判準”。那么,有無他解?

透過“為仁由己”,我們知道人的主動性與負責性是“為仁”之關鍵。依此思考“克己復禮”,則“克己”是“自為主宰或能夠自己做主”,“復禮”是“實踐禮的要求”。合而觀之,一個人能夠自己做主去實踐禮的要求,就是“仁”,也就是“人生正途”。

非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。如此一來,不必擔心“欲望是善是惡”的問題,卻把焦點轉向人的主動及負責態度,其中要點在于人的主體自覺。若以“克”為“克制”,難免覺得自己處處都是毛病;若以“克”為“能夠做主”,則自我顯示向善動力,可以主動負責安排人生。何者比較符合孔子原意?我想是后者。因為“能夠自己做主去實踐禮的要求”,其中已經包含了“克制欲望”在內。

顏淵再問具體做法,孔子說:“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。”“禮”原是行為規范,規范常以基本的要求為限。如此一來,以“克制欲望以符合禮”來解釋“仁”,未免過于消極,什么都不要做了。反之,“能夠自己做主去實踐禮的.要求”,則在消極的“四勿”之外,還可以積極的“合禮則視、聽、言、動”。孔子豈是消極之人?他的“知其不可而為之”又豈是“四勿”所能框限的。

論語克己復禮讀后感 篇2

顏淵問仁。子曰:克己復禮為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉。

“仁”是孔子思想的中心,歷代以來的解釋很多,如韓愈解釋的“仁”為“博愛之謂仁”,這是墨子的“兼愛”思想,還有宋明理學家講的“誠”、“敬”思想,實際是結合了佛家和道家老莊的思想,也不能代表孔子的“仁”的思想。

顏回問仁。孔子答復他:“克己復禮就是仁”。“克己”用現代的話講,“心理的凈化”就是“克己”。“克己”的克就是克服,含有心理的爭斗的意思。在莊子的觀念中叫做“心兵”,心里在用兵,所謂天理與人欲之爭,用現代詞語來講,就是感性與理性的爭斗,我們一天到晚都在這種矛盾中的。而“克己”要怎么克服呢?《書經》里兩句話:“惟狂克念作圣,惟圣妄念成狂”。這里“狂”是按照佛家和道家的解釋,普通一般的凡夫俗子就是“狂”。如果平凡的人,能把念頭克服下去,就是圣人的境界。換過來,一個人放縱自己的思想、情感、觀念,就成為普通人。這是《書經》的文化,比孔子還早,是我國上古老祖宗的文化,孔子繼承傳統文化,“述而不作”,就是從這里來的。“克念作圣”的“克”字,就是孔子說的“克己”。

“克己”之后,就恢復了“禮”的境界。“禮”不是所謂的“禮貌”,《禮記》第一句話:“毋不敬,儼若思”。就是說我們隨時隨地都要很莊嚴,很誠敬。這里的“敬”也不是尊敬的敬,而是指內心上對自己的慎重,隨時保持“克己”的自我狀態,專心注意內心的修養。

“克己復禮”就是克服自己的妄念、情欲、邪惡的思想、偏差的觀念,完全走上正思,然后那個“禮”的境界才叫作“仁”。宋儒朱熹的詩:“昨夜江邊春水生,艨艟巨艦一毛輕;向來枉費推移力,此日中流自在行”,就是說修養到了一定程度的時候,就到了“自在行”的境界了。孔子“克己復禮為仁”也是這個意思。

孔子答復這個“仁”字,不是抽象的觀念,而是一種內心實際功力的修養。

“一日克己復禮,天下歸仁焉”。“天下歸仁”就是天人合一,物我同體的狀態。真正做到“克己復禮”,就能達到心物一元的真是境界。也就是“天人合一”了,宇宙萬物與自己的身心匯合,成為一體。也就是佛家所謂的“如來大定”的境界。什么是“定”的境界?思想上一天亂七八糟,佛學上叫做“散亂”,人不思想不散亂的時候,就是睡著了,這是“昏沉”。或者說剛迷糊了一下,沒有睡著,這叫“細昏沉”。人生就是兩種現象,散亂或者昏沉。不散亂也不昏沉的境界就是“定”,這是功夫修養的境界。這種修養不一定要煉丹打坐,隨時可以從內心練起。這就是孔子說的“克己復禮,天下歸仁”。

佛教的“定”是指現象,孔子的“仁”是指作用。修養到了這個程度,對人沒有不愛的,看見任何人都是好的,都是可接受的。就像佛家山門外的精神--一走進廟宇,第一眼就看到笑口常開的彌勒佛,上面橫匾四個大字:“皆大歡喜”。大家都是好的,天下太平,太好了。統統都是歡天喜地的,沒有冤家沒有煩惱,沒有痛苦。廟門兩邊還有兩幅對聯:“大肚能容,容天下難容之事;笑口常開,笑天下可笑之人。”這是最高修養,也是仁的境界。

因此,仁的境界在于自己,不是能夠在外面找的,也不能靠什么大師傳授的法門,佛、道、仁就在各人自己的身心上,是最高的修養,要靠自己身體力行,絕不是別人給的,也不是老師傳的,更不可能是菩薩賜的。所以說:“為仁由己,而由人乎哉。”

儒教的哲學是“為己之學”,也是“成德之教”,提高修養只依賴自身。所以我是這樣理解“人不為己,天誅地滅”這句話:如果一個人連自己內心的修養都不在乎,就算他通過種種手段暫時的達到目的、有所成就,最終也是要被自然界、被社會所淘汰!只有“厚德”方能“載物”!

下一句是:顏淵曰:請問其目。子曰:非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。這是顏淵覺得這個道理很深很難,想問個方法入手。所以孔子說了“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動”這四個消極的規范。從眼睛,耳朵,嘴巴,身體嚴格管束自己,由外在規范,熏陶自己,佛家的打坐入定,還有催眠術,瑜伽術,都是這個道理。

【論語克己復禮讀后感】相關文章:

蘇教版論語選讀《克己復禮》講課稿05-03

克己復禮的造句05-30

《克己復禮》課堂實錄05-31

《論語》的讀后感3篇09-19

論語中關于道德的讀后感08-01

論語第一則讀后感12-09

《論語》論語·為政第二06-14

《論語集注》論語序說06-14

《論語》論語·子張第十九06-14

《論語》論語·子路第十三06-14